Hystoric Glamour ミツキの私情価値 vol.19

Begin

クリエイティブディレクター

ミツキ

1977年生まれ。ワールドフォトプレス『mono magazine』編集部を経て2006年に世界文化社(現・世界文化ホールディングス)入社。以来『Begin』一筋で主にファッションを担当。2017年〜2021年まで同誌編集長を務める。現在はメディアをまたいで新規事業開発に注力。“中坊マインド”を座右の銘に、既存の出版ビジネスを超えた制作チーム「ファンベースラボ」を率いるディレクターとして奮闘中。

ミツキの どこがイイの?買い説

どこがイイの?買い説

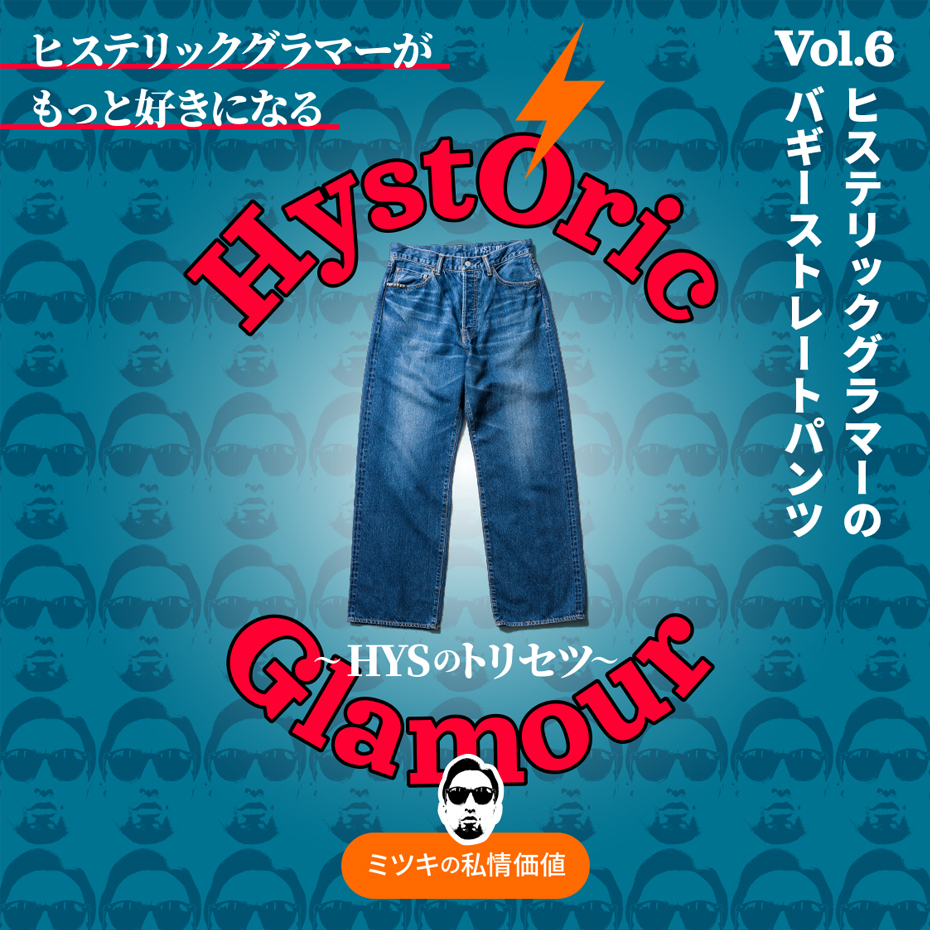

“いいデニムとはなんですか?”とChat GPTに聞いてみたら、「素材・仕立て・色落ち・着心地・ 耐久性などの要素がバランスよく優れているデニム」とのこと。この定義に準ずれば、今回買い説するデニムは間違いなく“いいデニム”ということになります。希少なコットンを使い、今着られる秀逸なパターンにより仕立て、日本の伝統的な染色によるナ チュラルな風合いに、長~く愛せる正統な作り…… これまで20年以上HYSのデニムを見続けてきたミツキから見ても、“史上最高のデニム”。僭越ながら、ミツキのオスミツキ! ちなみに“最高のデニムとはなんですか?”とさらにChat GPTに問うてみたら、「素材・染色・織り・縫製・経年変化・穿き心地など が極めて高いレベルで調和したもの」だって。ということで、“極めて高いレべルで調和”って具体的にどんなこと??というところは、Chat GPTに聞いてもわかりませんからね、ここからはAIじゃー出せない『ミツキの私情価値』を交えながら魅力に迫ります。

AIにはない愛を交えながら(笑)買い説しますが、まずこのデニムで使用されている原綿はシーアイランドコットン。アメリカの“スーピマ綿”、エジプトの“ギザ綿”と並ぶ、いわゆる繊維長の長い “超長綿”、高級コットンの代表選手です。西インド諸島でのみ栽培されるシーアイランドコットンは、世界供給量0.001%しかない超希少なコットン。そんなシルクライクな光沢を備えた希少素材を“デニム”に用いるなんて! 高級メゾンブランド以外には見当たらない、希少なクリエイションなのだ!

デニムのブルーといえば“インディゴブルー”と呼びますよね。この“インディゴ”という言葉は色や染料の総称として使われるグローバル用語ですが、現在、デニムのインディゴ染めというと合成染料が主流。安定性が高く大量生産に向いているためです。リーバイスを始めとするヴィンテージデニムを見ても、20世紀初頭から1920年代にかけて、天然から合成染料へと転換。天然の染料で染色されたデニムは100年前に姿を消していた、ということになります。

そんな状況下、徳島に伝わる『阿波正藍染め』という伝統染色により、本藍100%で染め上げています。そう、20世紀初頭に姿を消した天然染色をHYSは実践しているんです! 超希少な上質コットンを、天然藍100%で100年前の染色……巷のヴィンテージデニムよりヴィンテージな正統な手法で糸を作り、そして、いつものように旧式の力織機で時間をかけて織り上げる…… 天然染料なので織り上がった生地も、堅牢ながら柔らか~な肌触り、という不思議な感覚。本藍が生み出す独特のブルーは、“他との違い”を演出してくれるし、 穿き込むうちに育つ“未知なる色落ち”も楽しみ♪ そして、毛焼、防縮加工、防捻じれなど、加工を一切行っていない“生機デニム”と来たもんだ! とことん素材の良さをそのまま生かした“真の生デニム”。形 だけ、とか、ディテールを拝借といったチャラさはまるでない。これまでHYSが培ってきたデニムの知見すべてを凝縮させた、まさに究極の1本と言えるのだ。

超希少な高級コットンをベースに、紡績(糸を作る)段階からムラ感ある風合いを目指して、糸形状 を独自に開発→100年前に姿を消した“天然染色” で染め上げる……。言ったら、超高級な糸ですからね、そんな糸を旧式の力織機にかけて、味わい深く 織り上げることで、美しきムラ感と言いますか、今まで見たことのない、品格あるヴィンテージタッチに仕上がっています。足を入れてみればわかりますが、ゴワつきがなくベリーソフトな穿き心地なのだ。

で、ここで終わらないのがHYSの真骨頂! 写真 のように、糸の白い部分がネップのようにポコポコと表れていますが、このナチュラルな粗野感は、紡 績(糸を作る)段階で“落ち綿を入れる”、という独自テクニックによるもの! ヴィンテージの懐かしい風合い、デニムの表情をグラフィックを描くかのように、計算し尽くして表現しているのだ。

これまで、素材開発に対する姿勢、そして、ミリタリー×アウトドア、名作×名作……etc.これまでHYSがベーシックウェアを昇華させる、さまざまなフュージョン手法について買い説してきました。デニムに至っては、ブランド創成期からずっと、いち早く岡山・児島の産地に入り、旧式の力織機において独自の生地を開発、縫製や加工まで、とことんオリジナルにこだわってきたデニムは、HYSの旗艦モデルといっても過言ではない。ヴィンテージに憧憬を抱きつつ、当時のマシン、縫製、を駆使して、“今着てカッコイイ”プロダクトを作り出す。そんなデニムに対峙するHYSメソッドに、希少なコットン、100年前に姿を消した染色手法をプラスして。まるで、タイムスリップして未来のヴィンテージを再構築するかのよう。前段、『最高のデニム』とは?の問いにAIが導き出した解、デニムを形成する要素すべてが、まさに極めて高いベルで調和している。だけど、AIには作り出せない英知の詰まったプロダクトにとても温かみを感じる。多少値は張るかもしれない、が、すべてが丁寧に作られた一本は、これぞ一生モノ。10年着ればたった年2万円の投資だ。ミツキの私情的にも史上最高級、そしてずっと不変的な魅力に満ちている、最恒久の一本なのである。

100字でわかる“ミツキの目ウロコ話”

なんで“赤ミミ”なの?

「セルビッジデニムの端に施された縦に走る一本の糸。よく“赤ミミ”と呼びますが、なんで色糸が? リーバイスは赤、リーは青、ラ ングラーは黄といった具合に、工場が目印として納品先別に色分けしていたのがルーツ。」