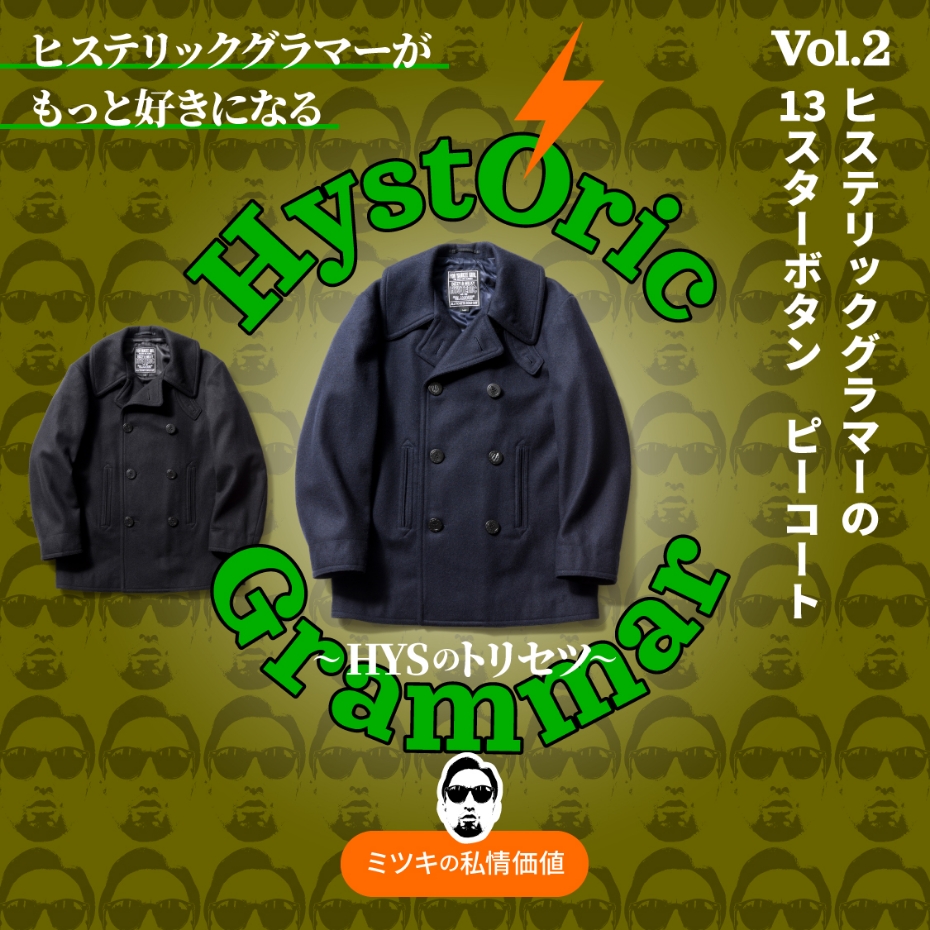

Hystoric Glamour ミツキの私情価値 vol.16

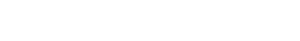

ヒステリックグラマーの

VIXEN GIRL刺繍 ワークシャツ

Begin

クリエイティブディレクター

ミツキ

1977年生まれ。ワールドフォトプレス『mono magazine』編集部を経て2006年に世界文化社(現・世界文化ホールディングス)入社。以来『Begin』一筋で主にファッションを担当。2017年〜2021年まで同誌編集長を務める。現在はメディアをまたいで新規事業開発に注力。“中坊マインド”を座右の銘に、既存の出版ビジネスを超えた制作チーム「ファンベースラボ」を率いるディレクターとして奮闘中。

ミツキの どこがイイの?買い説

どこがイイの?買い説

HYS独自のリプロスタイルを

象徴するプロダクトなのだ♪

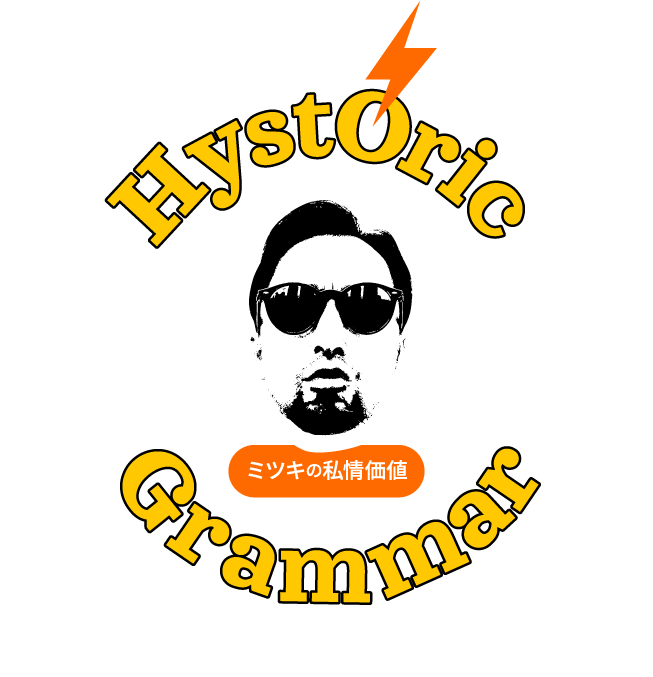

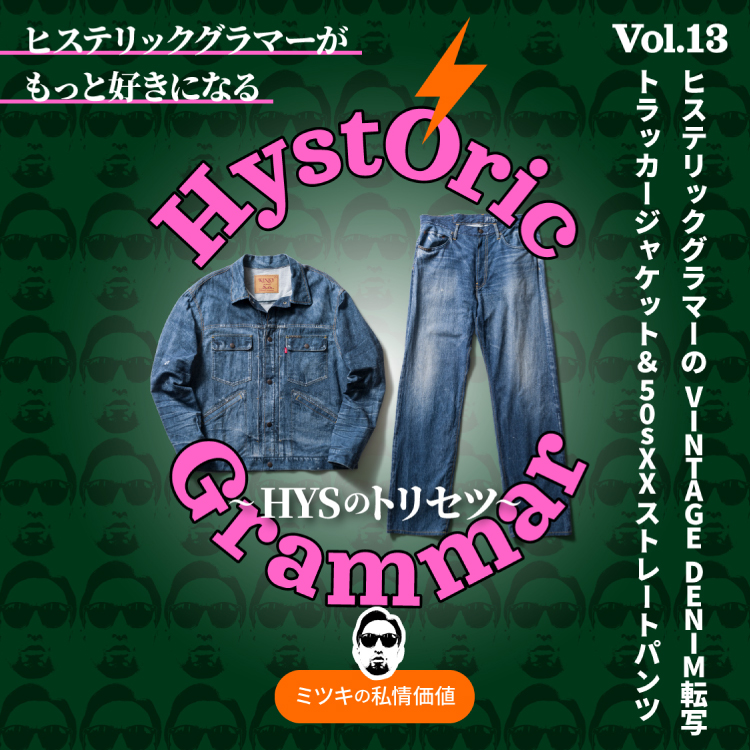

“レプリカ”って言葉、もうあまり使わなくなったな~……“渋カジ”全盛だった90年代、フライトジャケットやチノパンにデニムなど、いわゆるアメカジの名アイテムたちを素材からディテールに至るまで、完璧に複製することを得意としたレプリカブランドブームがあってね。その再現技術たるや目を見張るものがあり、中にはアメリカの博物館に納入するブランドも出てきたり……と、ニッポンの服飾史において、生産地の技術力向上に大きく寄与した出来事でありました。で、その頃といえば、もちろんHYSもあの泣く子も黙る90sのショッパーが街に溢れていた時代。アイテムは、といえば今と変わらぬアメカジがベースですが、先述したような“レプリカブランド”の“単なる復刻”とは一線を画す、独自のメソッドをすでに築き上げていた。それは、素材やディテールにとことん向き合いながらも、アイテムの裏側にあるカルチャー&ストーリーをHYSフィルターで解釈して表現すること。そんなオリジナルの“フュージョン手法”がたまらなく好きなんだよね。真面目一辺倒でなく、ウィットに富んで、ハードなアイテムもマイルドにしてくれてね。他にない、唯一無二のアメリカンベーシックに出合えることがミツキの私情価値。今回のワークシャツも、カルチャー&ストーリーを巧みに操るフュージョン炸裂♪ で、それを表現するパワーもすんごくて~! を、ファクトリー取材を交えながら買い説したいと思います。

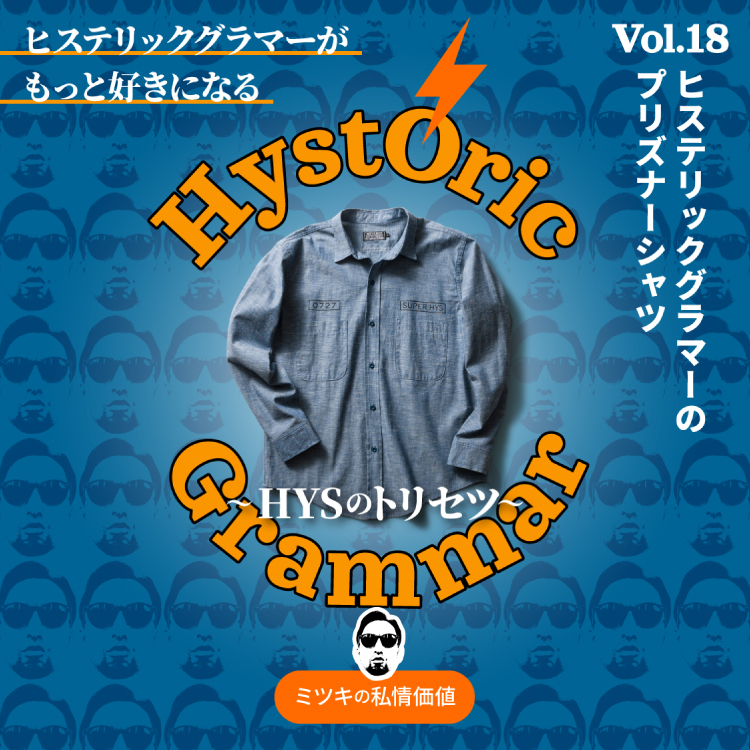

写真上はミツキの私物、“MYファーストワークシャツ”。アメリカのJCペニーズのストアブランド『BIG MAC』(※わかりやすく例えるなら、コストコのKIRKLANDみたいなもん)のファクトリーとして名を馳せた『プレンティス』というブランドのシャンブレーです。ワークシャツといえば、このシャンブレーやダンガリー、そしてネル。フランネルを使用しているネルシャツは、中世のイギリス・ウェールズ地方で発祥。イギリス伝統のタータンなどチェック柄が多いのは、そんな出自を持つからと言われています。そんな中でも、この単色ネルはソリッドでいつものコーデに使いやすいってのもいいんだよね。

で、触診してみると、素材は60~70年代のヴィンテージの素材感を表現。糸を打ち込んで織ることにより、“もっちり~”としながらも“しなやか~”。着古したような独自の加工も相まって、新品なのにユーズド感♪ “そのイケてるヴィンテージどこで買ったの?”と、周りに突っ込まれるくらいのデキです。そして背面には“VIXEN GIRL”の刺繍をON。このバック刺繍は、1930年代頃からみられるヴィンテージディテール。航空会社のオールインワン(ツナギ)やジャケットなどには、“American AIRLINEのように会社名や人名を刺繍で入れる文化があってね、そんなワークウェアの正統を正当にしっかりと表現するべく、背面にオリジナルのグラフィックを刺繍でONしているというわけです。ただ、冒頭先述したような、ヴィンテージをまんま忠実に模倣する“単なる復刻”とは一線を画す、HYS独自のメソッド、クリエイションあっての“今カッコイイ”。言うなら“HYSがミッドセンチュリー期にワークウェアを作っていたら、こう表現する……”そんな手法をブランド設立当初から先駆けて確立し、これまでブレずに続けてくれているのであーる。

制作の裏側を知るべく

刺繍ファクトリーに向かった♪

このシャツの刺繍もはもちろん、VOL.15 で紹介したTシャツの胸ワッペン、他アイテムも写真上にいくつか挙げてみたけれど、HYSの刺繍ってとにかくクオリティが高い。グラフィックの再現性が精緻でね、毎回展示会で細かな部分まで凝視しては、へぇ~、ほぉ~、と関心の連続だったのです。で、今回その精緻な理由を解明すべく、長年HYSと提携する、広島・福山にある刺繍ファクトリーへ潜入取材を敢行しました。

そこでまず驚いたのが、複雑なグラフィックを刺繍で再現するために、針1本1本の動き、色……etc.を手作業に手プログラミングしていた!ということ。絵柄によっちゃ~、点を描くのが何千、何万にも達することもあるというから、プログラマーには頭が下がる……絵柄を美しく立体的に表現するため、糸の太さや針の通し方、糸を止める(生地裏で結ぶ)場所など、熟考しながらプログラムを作っていくのだ。

で、もうひとつが、HYSのデザイナーとの綿密な打ち合わせ。デザイナーは毎シーズンファクトリーまで出向き、刺繍の構造上の特性を生かしたグラフィックを描く。そして、ファクトリー側は毎シーズン新しい表現技法をデザイナーに提案するという、創造のキャッチボールがある。「イケてるグラフィックができたから、ファクトリーに表現して」という、独りよがりなことはない、“刺繍でできること”をデザイナー自身も熟知しているのだ。HYSのグラフィックの再現性が精緻である裏には、描き手と作り手が右往左往することなく、右脳左脳で美しさを表現する深いパートナーシップがあるからこそだったのであーる。前回VOL.15では、原綿、編み機だけじゃない“糸”から作ってしまった!という事実をお伝えしましたが、糸や生地などベースとなる部分はもちろん、プロダクトの味付けとなる細かな部分までこだわりぬいている。だから、いつの時代もプロダクトがオーラを放ち、HYSに惹きつけられるわけだ。安価で無機質な服が氾濫する今、細部までとことんやり抜く、これぞまさに“ROCK”だ。

100字で語る

“チェーン刺繍”とは

「その名の通り、鎖型のステッチによる刺繍のこと。ワークシャツやデニムの縫製などにも使われる。刺繍が登場する以前はフェルトによって表現されていたが、1930年代以降はチェーンステッチが導入されネームに用いられた」

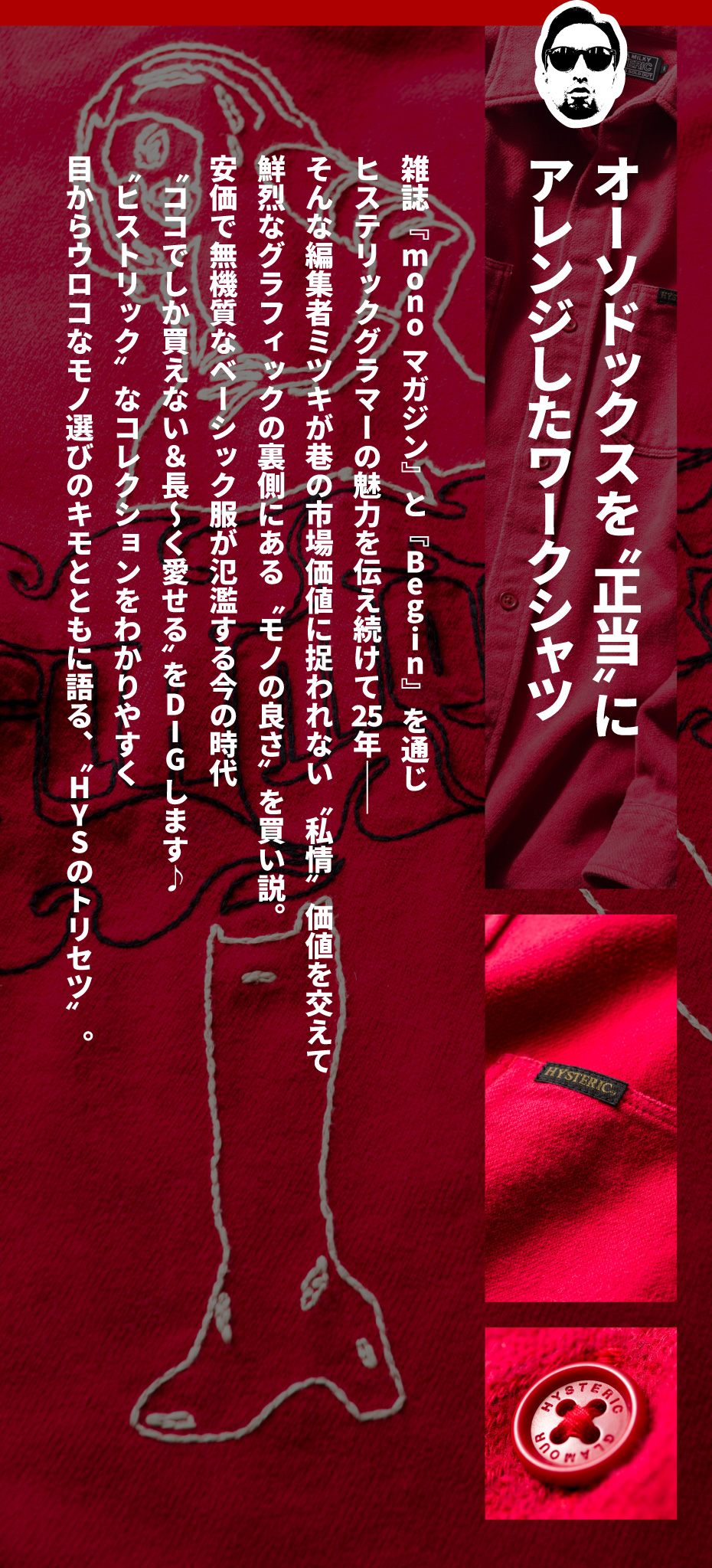

表情まで精緻に表現された

ハイクオリティのチェーン刺繍

先述したとおり、チェーン刺繍でグラフィックを再現する際、最も美しく表現できるよう、デザイナーとファクトリー側で深いディスカッションを交わし制作する。表情の肝となる目や脚のラインなど、糸の番手やピッチなど調整し描かれている。

オリジナルに上質のネルに

ピリング加工で着古し感

60年代のヴィンテージの風合いにターゲットを絞り、16番というやや細番手の糸をタテ糸に。ヨコ糸は太番手の双糸(2本を撚って1本にする)使い。これを打ち込んで織ることにより、しなやかさとヘヴィー感を両立。極美USEDのような完成度だ。

質感が美しい、刻印入りの

オリジナルボタンも同色に

もう何度も書いているけれど、やっぱりHYSの良さを語るうえで、副資材(ボタンやネームなど)のクオリティの高さは特筆せずにはいられない。ブランド名の刻印はさることながら、シャツごとに同色で揃え、質感がとにかくいい。モノとしてのデキが◎。