60年代から70年代。日本でもロックが花開いた黄金期をリアルタイムで過ごした米原康正氏(写真左)と北村 信彦(写真右)。彼らが米原氏の連載「ROCKIN’ GIRL」をテーマに、ロックと女の子から音楽カルチャーまで、"本物"を知る男にしかできないスペシャル対談を実施!

- 今回は、ロックと女の子をテーマにお話しをお願いします。

北村信彦(※以下、北村) : 丁度いいね。

米原康正(※以下、米原) : さっきも話してんだよ。初めてのライヴが74年のスージー・クワトロなんだよね?

北村 : そうそう。

米原 : 小学生の時でしょ?

北村 : そうだね。親戚のお兄ちゃんが本当は友達と行く予定だったライヴだったのが、代わりに連れてかれて。子供心に、そこで何が起きてるんだろう、っていう印象だった。

米原 : あんまり洋楽って認識もなく?

北村 : そのお兄ちゃんが聴いてる音楽って感覚はあった。スージー・クワトロのライヴに行った時は俺からしたら印象は、ルパン3世の峰不二子とか。

米原 : (笑)。

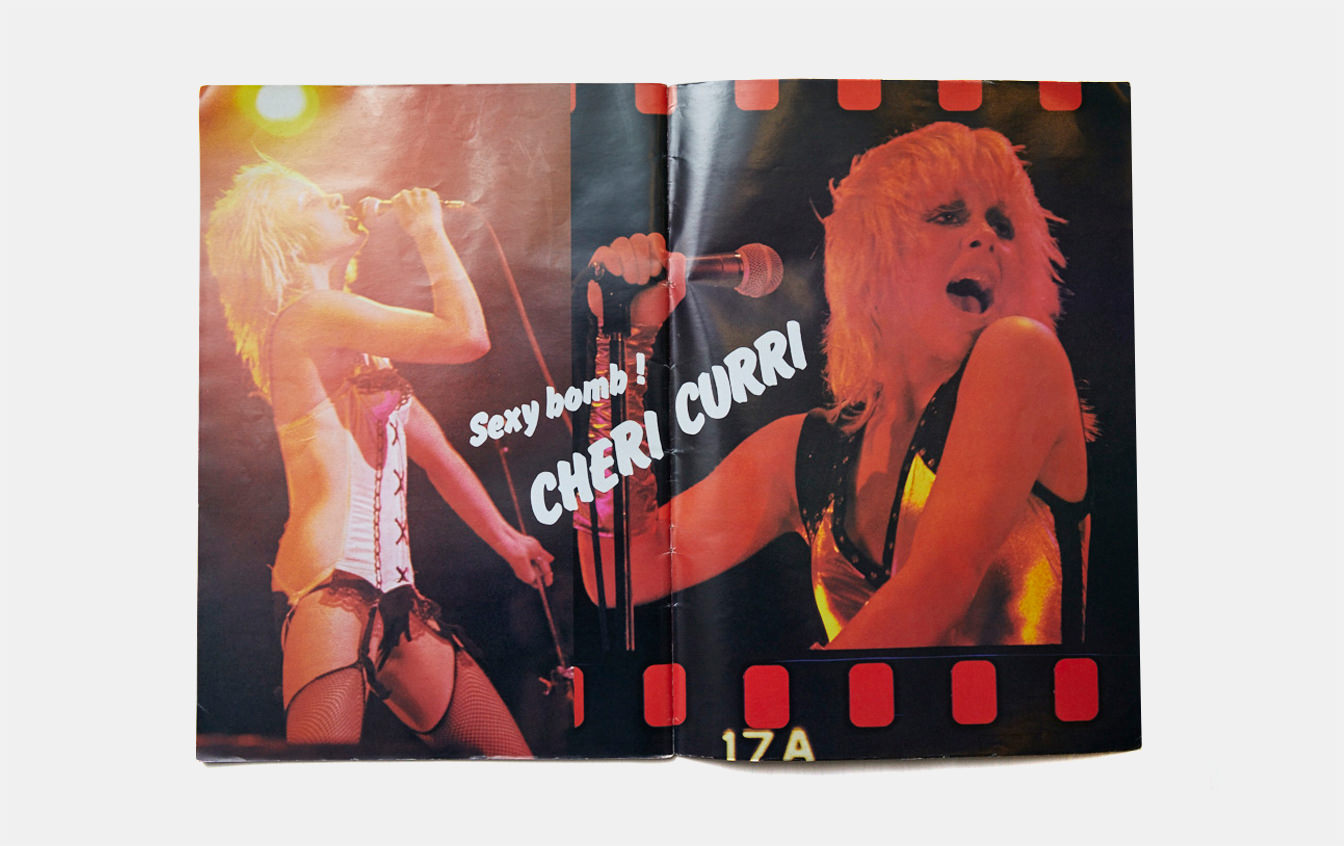

北村 : 女がタイトなスーツを胸のあたりまでジッパー下ろして、大人たちがワーって騒いでて。で、中学入って、周りの兄姉がいる連中たちがキッス、クイーン、エアロスミスなんかを騒ぎ始めたのよ。そこからハマり始めた、13の時に。で、その後ランナウェイズなんかが出てきて、エッチな気持ちが目覚めたよ(笑)。

米原 : それが中学生?

北村 : 中二か中一くらいの時。で改めてスージー・クアトロを聞いてたけど音的には単純じゃない。ずっとは聴いてなかったな。

米原 : スージー・クアトロって良いの前半だけなんだよね。そこから彼女のアルバムを買うってことはなかった。

北村 : で、クイーン、エアロスミス、キッスって順番かな。武道館観に行って。クイーンの時は比較的歳上の女性が多くて何でもなかったんだけど、エアロスミスの時は怖かったー!

米原 : 何が?(笑)

北村 : 酔っ払った外人だらけだし、米軍基地の連中が来てて。クイーンの時は正直友達にクイーン行って来るって言えなかったのよ。ジャンル的に女子が聴くロックって言う感じだったから。エアロスミスの時は、ライブ行って来るって言うと友達からパンフレット買って来てって。で、金預かって、友達の分のパンフレット5~6冊大事に一人で抱えてたら、酔っ払った上半身裸の外人がダーって俺の方にタックルして来て。何かそのパンフレット欲しさか分からないけどぶつかって来たから俺も怖くなって。その時、グルーピーっぽいお姉さんが英語でfuck You って言って追っ払ってくれてさ。あんた中学生?一人?私たちといなさい!って、3人くらいのイケイケなお姉ちゃんに保護されて(笑)。

米原 : 俺とかはライヴとか学校で禁止されてたよ。バレると皆追い出されるの。田舎は結構敏感だったよ。

北村 : ウチらは、普通に聴けてた。キッス、クイーン、エアロスミスを聴いてる時に二個三個上の兄ちゃんがレッドツェッペリンとか、ちょっと変わった奴らはピンクフロイドとかイエスみたいなプログレ聴いてて。

そんな矢先にランナウェイズが出てきて。自分にとっての初めての女の子だけのバントだった。スージー・クアトロは早すぎたね。だけど、後になって結びついて来る。ジョーン・ジェットとデボラ・ハリーとスージー・クアトロ三人のスリーショットの写真を見つけたり。

レコードジャケットとは総合アート

米原 : あるよね。後からの結びつき。

北村 : ジャケ買いはしてた?

米原 : ジャケ買いはかなりしてた。シルバーヘッドの『16歳で犯されて』っていう邦題の“16 and Savaged”とか。

北村 : 当時失敗しようが成功しようがレコードジャケットで判断して買ってた。高校卒業してデザインの勉強をするようになって、あ!これヒプノシスのジャケットだったんだとかっていうのが後から分かったり。

米原 : 思考とかって似てて、全然バンド違っても同じデザイナーとかね。

北村 : スコーピオンズの『バージンキラー』のレコードジャケットを最初見た時は衝撃だったよ。女の子の幼児のヌード。で、ちょうど股間のところがピカーンって合成でガラスが割れてるやつ。欧米では、すぐに発禁になってた。

米原 : スコーピオンズの、ねぇ。

北村 : ドイツのカメラマン、マイケル・ボン・ギムバットの作品。だけど、16歳くらいまでに受けてる衝撃って、後まで引くっていうか。誰かの写真欲しいってなると、あの『バージンキラー』のオリジナルの写真とか思っちゃってた。

米原 : 良いよね、あれ。

北村 : で、イギリスの知り合いでちょっとドイツに詳しい奴が見つけてきて。

米原 : ピカーンって入ってないやつ?

北村 : そう! で、そのマイケルと連絡がついて最初は断られたの。あれが発禁になってから、その日まで、ずーっと裁判やってるんだって。

米原 : まじで?

北村 : だから、あの写真に触れたくも語りたくもないって断られたの。でも、数か月後にマイケルから「まだ欲しいか?」って電話があって、「じゃあ一枚だけ」ってプリントしてくれて。ちょうど裁判が終わって、全部片付いたみたいで。

米原 : え!あるの!?

北村 : だからマイケルと俺しか多分持ってないと思うよ。あるある。家に。

米原 : 良いでしょ、この昔のアルバムのジャケットを語れる感じ、今はもうデータだから無いからね。

北村 : 無いよねぇ。当時は、情報がそれしかないから、総合アートなんだよね。ジャケットと音と歌詞。それでもう世界観は生まれてるから。自分がブランドやってたのも、結局ミュージシャンとかと仕事ができる職種何か無いかなって思ってて。それで、最初はヘアメイクになろうかなって思ってたのが、よく通ってたレコード屋に行きやすいからモード学園を選んで。ファッションよりも音楽に興味があったから。だから、自分が好きだったミュージシャン、要は音楽カルチャーだね。レコードジャケットも含め。そういう中からアイデア出していって作ってったのが今のブランドだし。だから、まぁそれがたまたまロックっていうジャンル。そこにベースがあるし、その中を行ったり来たりして。

米原 : 外から俯瞰的に見れるようになってるとこはあるよね。あとで分かるじゃない。その時は興味無いもんね。

北村 : 最初は見栄えや音の印象から、衝撃を受けてレコードジャケットの作者とかを調べて行くうちに、色々と他の物が見えてきたり。意外にそういうのが頭の中で結びついた時って嬉しいよね。

米原 : なんかこう、自分も感性とか感覚が正しかったなって時あるじゃん。やっぱりそこで感じた部分とかって、この人と仲良くなれるなとか話できるなってとこになってくるじゃん。

北村 : 今は、そういうのが無いよね。レコードジャケットのことなんかをあまり語れることが無いじゃん。

米原 : 無いね。今は当時と違って割とデザイナーも関係なしにやるじゃない。組む人同士が全然類似性が無くても、異色コラボみたいにさ。

北村 : ただね、いつか後悔すると思う。80年代CDがメインになった時、皆レコードをやめてCDに移行していった。今、また若い子たちがレコードをリスペクトし始める。ビジュアルにしたってデジタルだけで自分の世界観を表現してる人たちが今いっぱいいると思うのよ。本は売れないからとかさ。だけど何年か経ったら絶対後悔する。20年後30年後にさ、今の雑誌を宝として買ってく奴もいるわけじゃない。写真集とかもさ。そういうがさ、全部デジタルになっちゃってるわけでしょ。このシステム無くなっちゃったらどうするの?って思うよね。

米原 : 保存とか今は物を貯めておこうっていう気が無いもんね。意識が。僕らは“貯める”とか“保存する”っていうのが強いじゃん?

北村 : でも、最近ようやく10代後半から20歳の子たちが、ウチらの若い頃に似始めてるっていうか。レコード、写真集、服とか、80年代とか90年代の物をコレクトしたり。たぶん親がウチらの世代の子供たちだと思う。たぶん昔やっていたような親のDNAが流れてて、SNSだけじゃ物足りないと思う子たちがやっと出てきてる。なんかやっぱり形に残すってことをやってかないと勿体ないよね。

米原 : 総合芸術だからね。全てが揃って初めて文化になっていくんだよね。

※Reprinted from sense magazine 2019 Mar issue.

米原康正

編集者・アーティスト。東京ストリートな女子文化から影響を受け、雑誌などメディアの形で表現された作品は、90年代以降の女子アンダーグランドカルチャーを扇動した。早くから中国の影響を強く感知し、そこでいかに日本であるかをテーマに活動を展開。微博フォロワー268万人。2017年より前髪をテーマに作品を発表している。

北村信彦

1962年生まれ。東京モード学園を卒業し、「ヒステリックグラマー」のデザイナーとして活躍。1960年代後半〜80年代前半のカルチャーを中心に、ロックやアートを洋服として表現。ファッションのみならず、森山大道の作品集の発行など、洋服という枠に収まらない表現を行っている。